自2019年底新型冠状病毒(COVID-19)首次爆发以来,全球经历了前所未有的公共卫生危机,这场被称为“三年疫情”的全球性事件,不仅深刻改变了人们的生活方式、经济结构和国际关系,还引发了全球对公共卫生体系、科技创新能力以及人类命运共同体的深刻反思,本文将从疫情的背景、影响、应对策略及未来展望四个方面,探讨这“三年疫情”的深远意义。

2019年12月,湖北省武汉市首次报告了多例不明原因的肺炎病例,随后病毒迅速传播至全国乃至全球,标志着COVID-19大流行的开始,该病毒的高传染性、变异能力和对人类健康的严重威胁,使得这场疫情迅速升级为国际关注的突发公共卫生事件,世界卫生组织(WHO)于2020年1月30日宣布此次疫情构成国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC),并随着疫情的持续恶化,于2020年3月11日正式宣布COVID-19疫情已构成大流行。

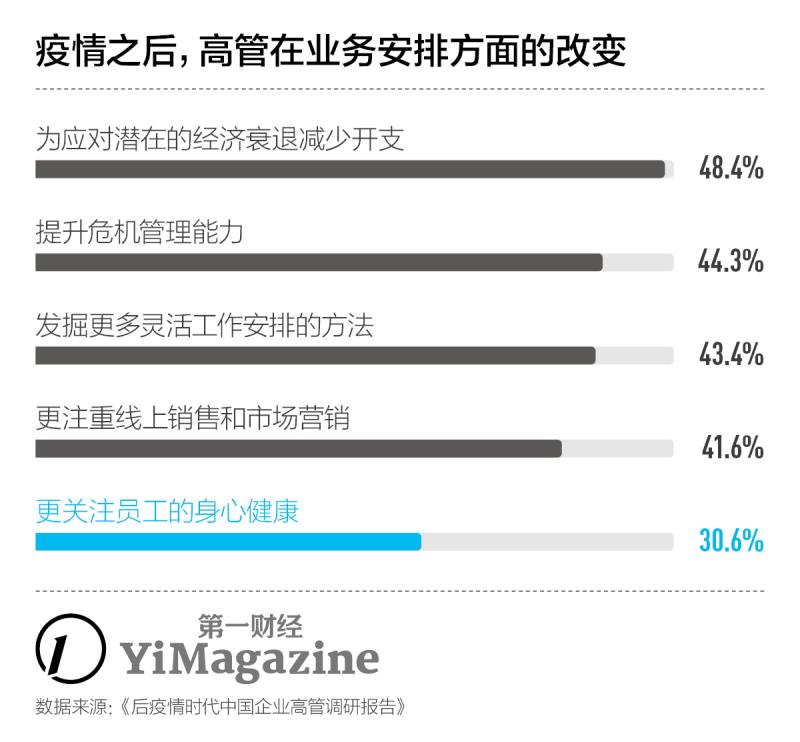

1. 经济影响: 三年疫情导致全球经济陷入自二战以来最严重的衰退,根据国际货币基金组织(IMF)的数据,2020年全球GDP下滑3.3%,是近几十年来最严重的经济萎缩,旅游业、航空业、餐饮住宿业等服务业遭受重创,而政府为控制疫情采取的封锁措施进一步加剧了供应链中断和市场需求萎缩,中小企业因资金链断裂而大量倒闭,失业率飙升,全球经济复苏之路漫长且充满不确定性。

2. 社会生活变化: 疫情改变了人们的日常生活习惯,远程办公、在线教育成为常态,社交距离和口罩成为新的“时尚”,公共空间的关闭限制了人们的自由流动和社交活动,心理健康问题日益凸显,数字鸿沟问题加剧,加剧了社会不平等现象。

3. 公共卫生体系考验: 疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,尤其是在医疗资源配置、疫苗研发、信息通报和跨境合作等方面,尽管全球科研界迅速响应,加速疫苗研发并广泛接种,但疫苗分配不均问题严重,低收入国家面临巨大挑战。

4. 国际关系与地缘政治: 疫情加剧了国家间的紧张关系,贸易保护主义抬头,国际合作受阻,疫情也成为政治角力的工具,加剧了全球治理体系的挑战。

面对疫情的严峻挑战,各国采取了多种措施以控制疫情传播并促进经济复苏。

1. 疫苗接种: 疫苗是控制疫情的关键工具,多国政府与国际组织合作,优先为高风险群体接种疫苗,并逐步推进全民接种计划,虽然疫苗覆盖率不断提高,但接种不平等问题依然存在,需全球共同努力解决。

2. 经济刺激政策: 为缓解经济压力,各国政府实施了大规模的经济刺激计划,包括财政补贴、减税降费、金融支持等措施,以稳定就业市场和企业运营,加大对医疗系统、公共卫生基础设施和数字技术的投资,以构建更加韧性的社会和经济体系。

3. 社会政策调整: 为减轻疫情对社会的冲击,各国政府还推出了一系列社会政策,如提供心理咨询服务、扩大社会保障覆盖范围、加强数字基础设施建设等,旨在保障民众的基本生活需求和社会稳定。

4. 国际合作与援助: 尽管存在诸多挑战,国际社会在疫苗分配、医疗援助和技术共享等方面展开了广泛合作,WHO、G7、G20等国际组织发挥了重要作用,推动全球抗疫合作,合作仍面临诸多障碍,需进一步加强协调与行动。

三年疫情不仅是对全球公共卫生体系的考验,更是对人类社会发展模式的深刻反思,我们需要从以下几个方面着手构建后疫情时代的全球秩序:

1. 加强全球卫生治理: 建立更加高效、公平、可持续的全球卫生治理体系是当务之急,这包括加强WHO的权威性和资源投入,完善全球卫生安全网络,以及提高各国应对突发公共卫生事件的能力。

2. 促进疫苗公平分配: 疫苗作为全球公共产品,其公平分配对于控制疫情传播至关重要,国际社会应加大投入,确保所有国家都能获得足够的疫苗资源,特别是低收入国家应得到优先支持。

3. 推动数字化转型: 疫情加速了数字技术的发展和应用,未来应进一步推动数字化转型,提升社会治理效率和服务水平,同时关注数字鸿沟问题,确保技术进步惠及所有人。

4. 强化国际合作与多边主义: 面对全球性挑战,任何国家都无法独善其身,加强国际合作与多边主义是应对未来危机的关键,各国应携手应对气候变化、公共卫生等全球性挑战,共同构建人类命运共同体。

“三年疫情”不仅是一场公共卫生危机更是对全人类的一次深刻教训,它提醒我们必须更加重视全球卫生安全、加强国际合作与多边主义、推动可持续发展以及构建更加包容和平等的世界秩序,只有这样我们才能共同应对未来的挑战实现人类社会的持续进步与发展。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~